300多家医院抢着做的手术,为何突被禁?

摘要:有人在术后重新喊出家人的名字;有人重新可以大小便自理,甚至还开始打篮球。这样的短视频在社交媒体疯传——它们都指向同一个手术:LVA,淋巴静脉吻合术。

原本,它主要用于治疗淋巴水肿。几年前,有医生开始尝试把它用于阿尔茨海默症,希望通过重建代谢通道,让受损的大脑恢复活力。

对许多患者家庭而言,这是几乎无法抗拒的希望。在不少医院,等待手术的人一度排到几个月后。

然而,与热潮相伴的,也是巨大的争议:手术原理仍不清晰,安全性、有效性缺乏高等级医学证据,乃至连手术方式都没有统一规范。

今年7月,国家卫健委下达禁令,汹涌的手术热潮戛然而止。但无论是支持者抑或反对者,所有人都希望知道,“神奇”手术,究竟有没有用?

文|周航

编辑|王珊瑚

开盲盒

今年6月,上海的陈寞终于排上号,带着阿尔茨海默症的母亲,住进医院。不是传统上治疗该病的神经内科,而是一个外科病房,大多是来看类似面部肿瘤的。听到她母亲是阿尔茨海默症,护士也不太明白其中道理,还嘟囔了一句,“最近怎么这么多来看这个病的”。

但在患者家属群体里,这项手术已经声名远扬了。和很多人一样,陈寞也是在短视频刷到的它。在视频里,它展示出近乎“神奇”的术后画面:有老人重新认出了多年未唤出口的亲人;有人再度站稳行走;还有患者在手术百天后,于篮球场上拍起了球。

这些片段有的来自患者本人,有的来自媒体转载,还有的来自医院账号,它们不断推送,让像陈寞这样的家属生出新的希望。

陈寞是80后,毕业于名校,从事高端医疗保险,对医院熟悉。从今年初刷到视频,她就开始做功课,发现上海只有三家开展该手术的医院。她实地去了其中两家就诊,问出了同一个问题,“手术到底有效吗?”

展开全文

然而,不同医院、不同专科的医生,说法很不一样。

陈寞回忆,在某医院外科,一位名声在外的主任医师语气十分肯定:“都有效果,只是程度不同”。但到了另一家,内科主任的态度却谨慎得多:“效果没那么理想,很多人半年一年后就会退回原状。”

事实上,这款神奇手术有着许多层面的争议,关于它的有效性大概是最引人注目的,但也缺乏答案。医生们也没法准确描述它的效果到底如何,说法不一,“百分之六十到九十有效”“一半以上有效”“少数病人有积极效果”。

而到了患者家属,有人干脆用“开盲盒”形容自己的决定,还有人说,“都在赌自己是那个幸运儿”。

最终,陈寞选择了说法保守得多的医生团队——由上海精神卫生中心与上海九院颌面外科合作的跨学科项目。前者负责诊断、评估、回访,后者主刀手术。陈寞觉得,多学科协作更让人安心。另一个现实原因是,这里只需等待三个月,而另一家医院则要排到半年以后。

患者家属的心情往往是急迫的。比如宁波一位中年男性,他几乎是哀求医生为自己80多岁的母亲手术。母亲已失去自理能力,本地医生以病情过重拒绝了他。他专程赶到上海,对医生说:“我就这一个妈了,哪怕死马当活马医,也要试一次。”

陈寞的母亲才六十多岁,三年前,她开始记性变差,同一个问题一顿饭能问五遍。那时候,陈寞看到过母亲自己在看痴呆治疗的书,但当时母亲拒绝任何看医生的提议。然而病情进展远超想象。现在,母亲越来越像个孩子,刷牙、洗澡需要她提醒、协助。还会一天到晚扔垃圾,垃圾桶有一点就要扔,如果阻止就要生气。

如今陈寞有些自责,早期不够重视,“现在已经只想着如何挽救”。现在,希望寄托在了这项手术上,“哪怕能延缓病情半年、一年,就满足了。”

她觉得自己还算幸运的是,赶上了末班车——就在她母亲出院后,7月8日,国家卫健委在官网上发布通知,在全国范围内,“禁止将‘颈深淋巴管/结—静脉吻合术’用于阿尔茨海默病”。

89岁的阿尔茨海默症患者许阿婆做数学题,延缓大脑功能衰退 。CFP图

开展一例手术,就宣传攻克了疾病

这项神奇手术的名字叫LVA,全称淋巴静脉吻合术。就技术本身而言,它其实并不新,早在上世纪,国内医生就开始用它治疗淋巴水肿。

如果说人体如城市般精密运转,淋巴系统就好比下水道,负责运输各种代谢废物。而LVA的手术原理是,将堵塞的通道,改道连接到静脉,重建代谢系统。

它最早被用于治疗阿尔茨海默症,源自2018年,浙江省人民医院手外科原主任、杭州求是医院院长谢庆平的一次意外发现。

谢庆平接受采访曾表示,当时他照常为一位患者解决颈部淋巴系统问题,患者同时也有认知障碍,术后却反馈,自己头脑变得更清楚了。这启发了他将手术扩展到脑部疾病。

如果谢庆平发现得更早,或许不会想到颈部淋巴和大脑疾病的联系。2015 年,国外科学家首次发现了脑膜淋巴管这一结构。更令人关注的是,2018 年的动物实验显示,如果破坏阿尔茨海默病模型小鼠的颈部淋巴管引流功能,它们大脑中的 β-淀粉样蛋白会明显堆积,小鼠的学习和记忆能力也随之下降。

颈部淋巴管可以理解为脑膜淋巴管的下游出口,谢庆平的设想是,通过 LVA 手术,加快清除异常蛋白,也许就能改善甚至治疗阿尔茨海默病。

2020年,谢庆平正式为一位老年认知障碍患者做了该手术。他将这则病例写成报告,于2022年发表在了《中华显微外科杂志》。

文章展示了手术过程:颈部划出4厘米长的切口,在40-60倍的显微镜下,用比头发丝还细的缝针,将淋巴管和静脉吻合。吻合完毕后,可以看到用荧光标记的淋巴液,流入静脉,不断流动。

据文章刊载,在这位病人身上,手术效果非常显著。病人在三天后可以简单回答问题,六个月后顺利对答、独自行走,九个月后,基本恢复认知功能。

但争议一开始就伴随而来。据报道,《中华显微外科杂志》当时组织了多次专家讨论。神经内科教授审阅后,均认为患者的诊断证据不足,对手术机制分析也有异议,不过显微专家肯定了作者的创新探索。最终,考虑有“继续探索价值”,杂志发表了该文。

和很多人一样,阿尔茨海默公社的负责人老忆,第一次听到用手术治疗,觉得非常不可思议,“一开始还以为又是什么江湖骗术”,但一查,看到是正规医生做的,他们也犯了难,不知道如何判断。

那是2023年,老忆在父亲去世后,才成立这个患者家属社群,和几个伙伴一起提供最前沿的资讯。老忆说,当年就有某医院团队找来,请他们合作推广这个手术,出于谨慎,他们讨论后拒绝了,并告诉对方,“什么时候三甲医院开始做,我们再考虑”。

让老忆也没想到的是,这款手术现在会如此火热,“后来真的三甲医院开始做了”。

他记得,手术是在去年秋天,伴随着社媒传播火起来的,成了群里的最热话题。大家每天讨论哪家医院开刀技术好、价格如何,以及手术到底有没有效。

据老忆了解,医院收费也不大统一,民营医院最高收20万,公立医院大多在三五万,但有的会走医保,患者支付不到一万。

对这项手术,理工科出身的老忆一直持有谨慎的态度,他认为确实值得探索,但一些宣传实在太夸张了。“自己还没搞明白,就跟患者形容成多么神奇的疗法,实际上患者就是小白鼠,还是个收费的小白鼠。”老忆说。

他看到过某地级市医院发的视频,原来闷闷不乐的患者,术后能下楼打篮球了。他托人去问患者家属,“是家属递球过去投了个篮,但剪辑出来就很神奇”。

公开报道也显示,许多医院在开展该手术后,发表了关于技术突破的宣传文章。甚至有医院开展了第一例手术,就宣称“攻克阿尔茨海默症”。

在国内,学术圈也一直有着质疑和讨论声。比如今年5月,来自北京协和医院的7位作者,以《阿尔茨海默病与淋巴显微外科:迷雾与未解之谜》为题,在《协和医学杂志》发表了文章。该文章梳理,用LVA手术治疗阿尔茨海默症,有着一条漫长的逻辑链条,而当中诸多环节都有证据缺口。

比如文章写道,“虽然临床前动物研究和临床观察结果均提示 AD 患者颈深淋巴系统在结构 与功能上存在异常,但当前研究主要基于动物模型或初步影像学发现,尚难以确定 AD 患者的颈深淋巴结构及功能异常是 AD 的病因、结果还是伴随性病理变化。”

但也是在争议中,越来越多的医院开始进入这个全新的赛道。有人根据公开资料和患者反馈统计,2025年2月,全国有130家医院开展该手术。到5月,该数字突破了300家。

表格里,有公立医院,也有私立医院。最多的是地市级医院,但也开始出现县级医院,以及全国排行榜上的顶级医院。主刀的科室有神经外科、显微外科、整形外科、烧伤外科等等。在一些医院,出现两个科室同时各自开展该手术,最后写进同一篇宣传稿。除了阿尔茨海默症,这项手术也开始被用于治疗帕金森、渐冻症等多种神经退化疾病。

数据最后一次统计,是在6月30日,已经有382家医院入局。

另外值得一提的是,国际上,还没有证实有其他国家开展这类治疗。在中国临床试验中心网站搜索“颈深淋巴管”“LVA”等关键词,公开注册的相关临床试验不到20项,远少于开展手术的医院数。

一位阿尔茨海默症患者。CFP图

三种不同的做法

北方某大城市的三甲医院神经外科医生丁磊,去年底第一次知道这项手术,“脖子最开始不属于我们神经外科”。当时,他所在的科室专门组织人员,赴东北某医院学习这一手术。

去年开始,有多家医院举办了这样的学习班。一般为期两天,第一天讲理论,第二天手术直播、显微镜下实操培训。来自全国各地的报名热情很高。原本丁磊科室是要去另一座中部城市学习的,但是报名人太多,没抢到名额。

丁磊了解,这些医院都是较早从浙江学习引进的该技术,积累较多病例数后,也逐渐成为了该领域的领导者。

刚开始,科室去学习主要带着好奇的心,但几个月后,“一看全国各地都在学都在做”,他们也向自己医院申请,开展这项新手术。

和新药上市需要经过动物试验、三期临床试验严格流程不同,在今年7月的禁令之前,LVA作为一项成熟的显微外科技术,应用范围扩展到阿尔茨海默病仅需医院批准。也有报道显示,一些头部医院伦理委员会审查时,因“循证医学证据不足”,搁置了该项目。

在丁磊看来,许多医院开展该手术背后,有种怕赶不上趟的心态,“有了这个领域的名声,后续很多患者才会奔着你”。他所在的医院相对保守,材料交了两次,才允许开展。科室也“佛系”,并不主动宣传,遇到患者强烈要求才做,因此手术并不多,到禁令前只做了五六台。

“佛系”主要有两个原因:一是做了几例后,大家觉得效果很一般,有家属反馈觉得术后老人更精神、话更多,但他们给患者做认知测试,结果并没有提升;二是,他所在的科室日常并不缺病人。

丁磊说,包括经济大环境、大医院扩张挤占市场等原因,地市一级医院的神经外科、整形外科等,这两年病人量在萎缩,这大概可以解释为什么它们是开展该手术的主力军。另一位外科医生也向我们表达了几乎一样的看法。

“就像公司需要新的利润增长点,而这项手术各方面都很合适”。丁磊说,对神经外科医生而言,这个手术不算难,接近微创手术,切口小、恢复快,术后当晚就能走路了。

至于原理问题,在神经外科医生的视角里,大脑如黑箱般难以搞清,不影响这个领域的人们开拓新技术。丁磊举例,用于治疗帕金森等病的大脑深部电刺激,其作用机制到目前也没有完全搞清楚。

但和很多同行一样,丁磊也认为,这项手术推广实在太快了,还是应该在动物试验基础上,一步步做临床试验,验证它的安全性和有效性。

医学上的谨慎是有必要的。在神经科学领域,就有著名的反面案例。上世纪三四十年代,欧美普遍用切除额叶来治疗精神分裂,后来越来越多证据表明这种治疗方法造成了广泛的后遗症,被视作一个错误。

现在的LVA手术甚至连操作方式都不统一。丁磊自己参与或者旁观学习了七八场手术,就见证了三种不同做法。最精细的,是吻合淋巴管,“是真正需要水平的”;难度次一级的,是吻合淋巴结,淋巴结比淋巴管大得多,虽然也要用到高倍显微镜,但有经验的医生学起来不算难;更简单的,是吻合淋巴瓣,肉眼就能完成。

理论上,淋巴管的吻合效果应该最好。但丁磊请教过一位做过上百例的医生,对方却说有的人反而最粗糙的术式效果最好,“他们也没摸索出来什么原因”。

人们对此看法并不相同。上海九院颌面外科医生任振虎认为,将淋巴结、淋巴瓣吻合到静脉,是早已被淋巴水肿外科淘汰的技术。

任振虎打了个比方,淋巴结像土豆形状,在土豆凸面,有三五根到十几根不等的淋巴管接入,再从凹面的淋巴管汇出。淋巴结吻合,相当于把土豆削皮、挖洞,接入到静脉。一段时间后,土豆皮会重新愈合,“短期可能有很多淋巴液会渗出来,但是长期来讲肯定是无效的”。

任振虎说,LVA指的就是淋巴管静脉吻合术,淋巴结静脉吻合术则叫LnVA,“很多人连这个概念都不清楚”。他估计,全国能做淋巴管吻合手术的医生不超过一百人,而颈部解剖更复杂、淋巴管更细,至少在2025年初,真正有这个技术的医生,“可能不超过20个”。在他看来,今年这项手术已经开始无序扩张了,“卫健委介入得还算及时,否则很难收场”。

任振虎是LVA用于治疗阿尔茨海默症的开创者之一。这和他的主业口腔颌面头颈肿瘤有关。一些患者术后做化疗,会出现淋巴水肿,2021年,他们引入超显微技术来治疗头面部淋巴水肿。任振虎回忆,刚开始还是他自费购买了增倍器,套在医院显微镜下做,后来医院和科室支持,购入了数百万的高倍显微镜。

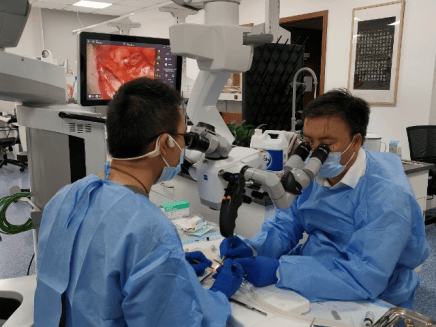

任振虎和同事在高倍显微镜下做大鼠动物实验。讲述者提供

也是在2021年,他搜索LVA、颈部淋巴等关键词,看到了2018年那篇发表在《自然》上的研究,一下激起了兴趣。

但到2023年,他才第一次给阿尔茨海默症患者做手术。他认为这是谨慎的做法,“一项崭新的技术,从小鼠上的初步理论,要应用于人体,必须要有前期充分的准备”。

期间,团队先在大鼠、小猪上开展了动物试验,取得积极结果后,再向医院申请开展该手术。为此,他也注册了国内第一项关于LVA用于阿尔茨海默症的临床研究,并且专门找到上海精卫中心的精神内科医生合作,由后者负责专业的诊断、评估、回访。

到现在为止,任振虎说,团队已经开展了数十例手术,至于效果,“虽然比例不高,但是还是有少数病人,取得了积极的效果”。

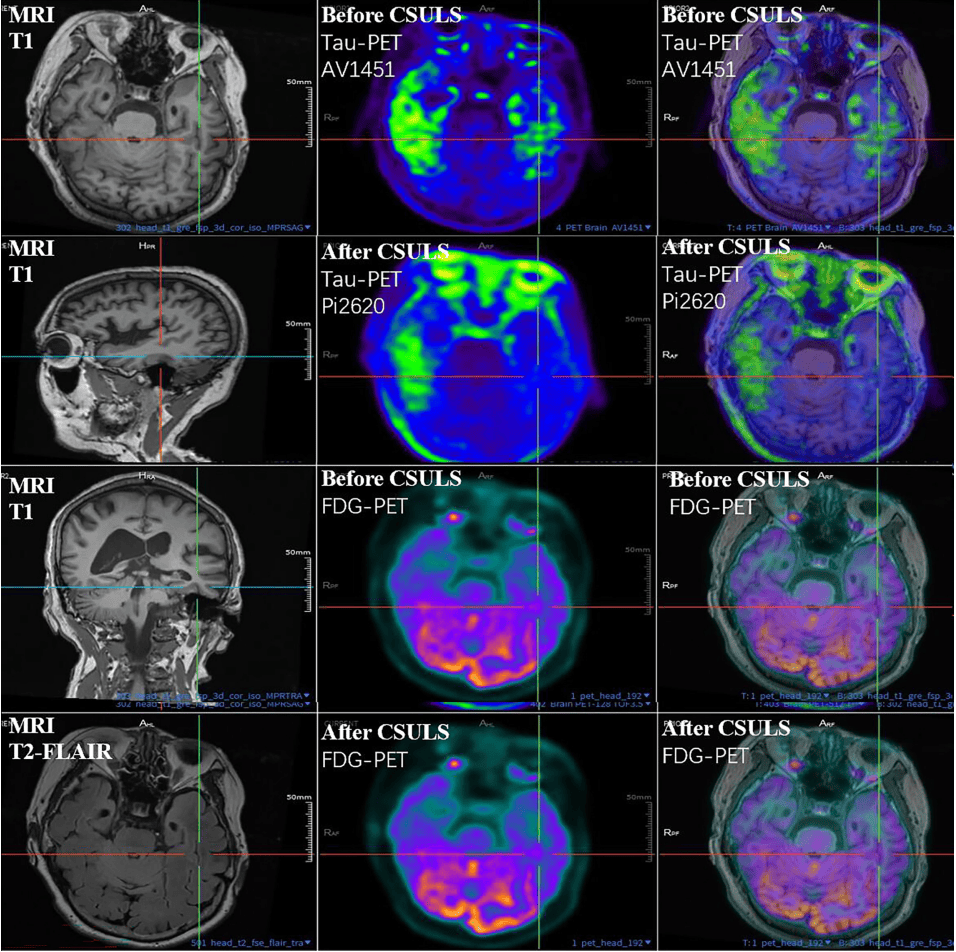

这种积极效果,不是指回光返照式的逆转病情,而是在一年的时间后,从量表评分、生物指标上来看,病情没有进一步进展,“还有极个别患者出现了客观指标的下降”。

但任振虎也表示,这些也不足以得出手术有效的结论。如果用新药的研究进展来对比,自己也只完成了第一期临床试验,相当于安全性试验,后面还有漫长的路要走。

任振虎团队发表的一篇文章报告,一位患者颈部淋巴外科术后5周后,整体大脑tau蛋白沉积减少。图为术前术后扫描结果对比。

“对他们来说,这个手术就是刚需”

LVA手术到底有没有效?今年2月,在一片热议中,民间社群阿尔茨海默公社也在几个群里发起了调研。

当时,大部分人仍然对手术持观望态度。投票者中,也有超过100人,表示已经做了该手术,并且一半以上,都在过去三个月完成。

在调研中,确实有不少比例的患者家属,大概三十多人,觉得术后有一定效果,大多体现在情绪和表达,“比如眼睛变有神了,能简单说一些话了”。但做过半年以上的,这点效果也消失了。群里不止一个人,每天更新术后变化,一段时间后就停更了,老忆一问,“(老人状态)又退回去了”。更多人则说,手术完全没有用。

“我们也很好奇,哪怕只有短期的改善,到底是什么原因,如果国家能把这个问题搞清楚,也是一件好事。”老忆说。

老忆说,选择做手术的家庭有个共同点,患者病情都已经到了中晚期,“很多家属可以用生不如死来形容”。群里,总能在深夜看到崩溃的人们在倾诉。比如有老人会把粪便涂在冰箱上,有老人曾是部队卫生员,到了晚上,就把被子床单打包成行军样子,背着就要走。

在老忆看来,国内影视节目对阿尔茨海默症呈现过于温情,停留在了遗忘的阶段。现实中病情发展到后期,其实很残酷,曾经温和的人会变得脾气暴躁,会出现幻觉、被害妄想,以至于许多照料者自己都出现了心理问题。

“对他们来说,这个手术就是刚需,”他说,“一旦听说还有个手术,视频上说的可好了,砸锅卖铁也要去”。

不少人确实对手术抱有很大的希望。比如东北的朱兵,他一度期待母亲能重新书写自己的名字。他母亲在国企写了一辈子材料,但三年前在银行取款,竟然写不出自己名字,去了医院才确诊阿尔茨海默症。

手术后,他给了母亲纸笔,数字1-10,写到8,就开始重复,888……而她的姓,一个简单的王字,写了很多遍,歪歪扭扭,最终也没写出来。

朱兵也觉得,术后一小段时间,母亲精神状态变得更好。但他并不确定是不是LVA带来的。他提到术前术后都打了抗凝药物,“是不是对血管有一些疏通作用?血管一疏通,大脑是不是能更清楚一些?”

朱兵母亲在医院。讲述者提供

可能还有别的因素,母亲离婚后,常年在老家独居。为了做手术,他把母亲接到自己工作的城市,一周时间连轴转,和各种大夫交流,和外界沟通的频次,是母亲在家不可比的,也可能让母亲处于亢奋的状态。术后那段时间,他也一直陪着母亲,去公园、去做康复训练,“可能只有在手术过程中,家人才24小时不离去陪伴患者。”

赶上了手术最后末班车的陈寞,也没有在母亲身上看到短视频中的“神奇”场景。

确实有一些积极变化。她说,母亲不像之前那样易怒亢奋,血压稳定了,还停用了降压药。日间照护中心的老师也反馈,觉得母亲“变得温柔,说话更清晰了”。

但母亲行为上依旧乱穿衣服、反复倒垃圾。陈寞觉得,母亲反应似乎还更慢了,吃饭慢、做游戏动作慢。

术后一个月,她带母亲去做复查,简易精神状态量表,满分30分,从6分跌至1分。

手术看起来并没有阻止病情的发展。前不久,她母亲第一次走失了。两个小区之间,那条再熟悉不过的路,母亲迷失了方向。报警后,陈寞最终在上海另一个区找到了母亲。这也是阿尔茨海默症中期的典型症状之一,失去空间感知能力,无法辨别方向。

这距离做手术只过去了一个半月。但陈寞也不后悔做这样的尝试,“如果不做的话,我觉得自己会更失落的”。

而在患者家属群,人们对手术禁令的看法甚至可以说两极分化。老忆说,一部分人很失望,“明明你情我愿的事情,为什么突然蹦出来不让做?”另一部分人则说,早该叫停了,“因为他们从始至终就不太相信这件事”;还有人说,自己之前做了没效果,“是不是能找大夫退钱?”

朱兵母亲平常用药。讲述者提供

禁令之后

现在,所有医院的相关手术都停了下来。

禁令也不是突然出台的。今年上半年,国家卫健委就组织了专家,对该手术展开了评估。后来通知上说,“评估认为该技术处于临床研究早期探索阶段,适应证及禁忌证尚不明确,安全性、有效性缺乏高质量循证医学证据支撑。”

不过,与同日叫停的其他手术不同,这份通知也为研究留了一条路:“在该技术具备充分相关临床前研究证据后,指导有条件的医疗机构加强临床研究设计,在伦理委员会充分论证的前提下,科学、规范开展临床研究。我委将根据临床研究情况,适时对该技术临床应用再次组织论证。”

郑州市中心医院特聘教授叶建平告诉我们,目前无偿的科学研究依旧可以进行,禁止的是商业行为,“收病人的手术费,就算是商业行为”。

但与新药研发通常有药企支持不同,医院自身难以支撑大规模临床研究。据叶建平了解,即便是此前已经注册的临床试验,如今也都停下了。

今年2月,行业里有过一则重磅消息,北京天坛医院联合杭州求是医院,发起一项多中心、前瞻性、开放标签、终点设盲的随机对照试验。这项试验计划纳入20家医院,招募超过700例病人,此前备受各方期待。

不过,这项研究也迟迟没有启动。问题同样出在资金上。研究负责人、天坛医院副院长王伊龙告诉我们,“现在都得靠研究经费支持,所以资金缺口比较大”。

因为试验并无太多进展,王伊龙婉拒了谈论手术本身,“科学的问题还是要小心严谨地去对待”。但他相信,这项研究非常值得去做,“我们肯定继续往下做”。

叶建平团队则尝试另辟蹊径,不久前新注册了一项临床研究,计划通过对比既往已接受手术病人术前、术后的效果,回答最基本的问题:“手术到底疗效怎样?做100个病人,有多少是有效的?”

郑州市中心医院是国内较早开展这项手术的,过去一年多已经完成了300多例,大概占到了相关科室80%的手术量。此前,该医院也注册过几项研究,但都是小规模的。考虑到病人的流失,这次叶建平申请的研究设定了100人规模。

叶建平是代谢领域的专家,作为科研支持者,深度参与到医院的LVA项目。他说,他们三个月随访结果显示,“dcLVA手术治疗轻度和中度AD病人,有效率在50%以上”。这篇文章即将发表在国外SCI期刊上,“是目前唯一一篇关于手术有效率的文章”。

不过他也表示,更长周期的效果,还需要跟踪、收集、整理。因此要发表论文,至少要一年以后。而手术可能的“解禁”,肯定是更久之后的事了,“卫健委需要组织专家论证,而专家需要靠科研数据论证,而且不光是一个实验室发,要多个实验室都发,且结果比较一致。”

在上海,任振虎也有着谨慎乐观,因此正在继续申请新的临床研究。不过他给出的数字预期保守得多,“AD本身致病因素很多,我们颈部淋巴外科来干预,不可能个个有效,我自己评判,能有20%以上有效益,已经是了不得的事情了”。

在他设想中,这次会是100人对照100人的试验,相当于药物的二期临床研究。这个过程大概需要三年时间完成。用半年来做手术,再用一年多做随访、收集数据,再撰写文章、发表。

他觉得资金问题可以克服,但当下最重要的是得到医院支持,“目前还在积极申请中”。

(文中丁磊、患者家属为化名)

评论